阿巴斯去世了。

作为当今世界影坛上享有盛誉的大师级人物,阿巴斯·基亚罗斯塔米让世人看到了伊朗电影和伊朗社会更为真实和鲜活的一面。同时,他也以自己诗意的电影语言和打破传统的叙事手法,引领了伊朗电影的新浪潮。

作为这样的一名大师,他自然也成为了电影专业试卷上的常客,据说超长的伊朗姓经常让学生们写得对名字写不对姓氏。知道名字还是远远不够的,你还得知道全名,比如让小李子凭借《荒野猎人》终于圆了奥斯卡影帝梦的墨西哥导演,大家都记得他叫冈萨雷斯,但他全名也是超级长,叫亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多。

这几天大家在盛传的让·吕克·戈达尔说的一句话,“电影始于格里菲斯,止于阿巴斯”,其实其原话是,“电影始于格里菲斯,止于基亚罗斯塔米”

所以请跟着我默念三遍。

阿巴斯·基亚罗斯塔米。

阿巴斯·基亚罗斯塔米。

阿巴斯·基亚罗斯塔米。

说到阿巴斯的代表作,想来大家第一时间想起来的都是《樱桃的滋味》。

比如男主角的这张让人一眼就能记住的脸和嘴角。

或者又想到他最近一部,题材比较禁忌的影片《如沐爱河》。

这部影片讲的是大学老教授和援交女的故事。一个伊朗导演,拍摄的日本语电影,还是法国和日本联合出品。也是一种奇怪的搭配。

《如沐爱河》还有另外一个吸引眼球的译名,叫《东京出租少女》。海报长这样。

是不是很声色犬马。

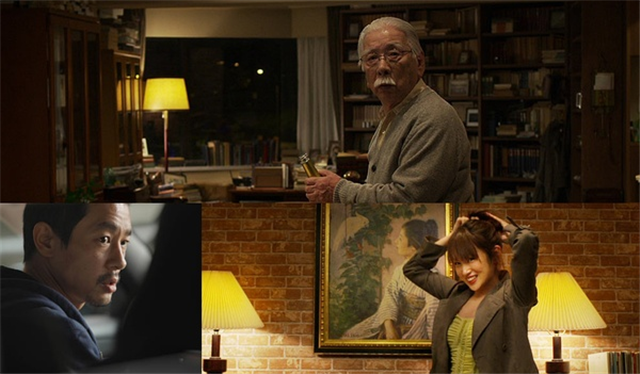

老教授,少女和少女的男友大概是下图这样的。

再禁断一点的场景是这样的。

所以说,阿巴斯真的是个不断挑战和超越自己的导演啊,很难想到他是在72岁高龄拍的这部片子。

而对于电影青年们来说,电影史考试除了爱考导演的名字外,还特别爱考谁谁的几部曲。也不知道这种坏习惯是从谁开始的。比如费里尼的“孤独三部曲”是什么呀,“安东尼奥尼”的情感三部曲是什么呀,伯格曼的“沉默三部曲”是什么呀,之类之类的。

小编我就知道“教父三部曲”,分别叫教父第一部,教父第二部,教父第三部。

而阿巴斯也有以伊朗为背景的着名三部曲,叫做“乡村三部曲”。分别是《何处是我朋友的家》《橄榄树下的情人》和《生生长流》。

不仅名字听起来比起“沉默三部曲”,“情感三部曲”之类的土得多,连故事也土土的。

比如“乡村三部曲”中最着名的,《何处是我朋友的家》,就是一个简单得不能再简单的,可能我们每个人的童年都遇到过的故事——没按照规定写作业。

电影中,小男孩穆罕默德因为没把作业写在作业本上而被老师严厉批评。

之后同桌阿穆德却发现自己不小心把穆罕默德的作业本带回了家。

为了避免穆罕默德交不上作业而被骂,阿穆德经历了一个艰难重重的归还作业本的过程。

因为他根本不知道穆罕默德的家在哪里。

天都要黑了,朋友的家到底在哪里呢?

电影的最后,那朵夹在作业本中的小花也成了被影迷们反复称道的诗意结尾。

除了以伊朗为背景的乡村题材外,阿巴斯还以他忠于现实的长镜头而在电影史中得到了认可。阿巴斯也曾经说过自己对长镜头的理解,“我不太喜欢一个镜头分成八、九个镜头,这是不太自然的事情,在我所构思的影片中,通常都是一个单镜头,如果不必分镜头时,就不需要移动摄影机。我总是认为镜头前所发生的事情应该是连贯的,不经任何删剪的,此时只要耐心等待观察事物,而特写不一定意味着在很近的地方,有时却指向遥远之处。”

比如在《何处是我朋友的家》里,一场老师检查作业的戏,能拍上14分钟。小男孩被母亲要求还作业本的戏,也能拍上13分钟。

又比如三部曲的《生生长流》中,他也使用了很长的篇幅去描绘了地震过后公路上堵车的情景,就是为了让观者们直接体会到塞车的漫长感觉。

但是长还不是最关键的,做关键的是,这么长,看起来还一!点!都!不!困!

阿巴斯总是能找到生活中细节的动人之处,他将镜头下的戏剧化场景给予最诗意化和现实化的处理,让拍摄时间和现实时间极度接近,从而削弱了戏剧的紧张感和无缝感,也剥落了戏剧的刻意,让戏剧呈现得如同生活。

或者说,在阿巴斯的镜头下,一切生活场景都包含着戏剧。

阿巴斯还是一个特别喜欢用特写来表现人物情感和内心的导演。

比如这样

或者这样

这部影片就叫特写(close-up),以大段的法庭戏和采访审讯段落而闻名。

除了特写镜头以外,“Z”字形的视觉元素,以一种“路”的意向,在他影片中反复出现。

比如《生生长流》中的山路

又比如《樱桃的滋味》

又比如《何处是我朋友的家》中,小男孩翻越山丘寻找朋友的家的场景

又比如《随风而逝》中的原野

要是出一道题叫,找出阿巴斯电影中所有的“Z”字,一定很有意思。

阿巴斯的离去,对电影界来说,无疑是一个巨大的损失,他的新作《杭州之恋》,也因此成为了无法完成的遗作。他的电影让伊朗走向了世界,也完成了自我的神秘想象。虽然离我们而去,但阿巴斯始终会以别的形式活着,他会变成铅字活在电影史的书里,也会变成墨迹活在答卷上,更会因为现代数字影像的发展,而永远活在影迷的收藏和艺术影院的放映里。

新闻网站: