赵望云(1906—1977),河北省束鹿市人。曾任西北军政委员会文化部文物处处长,中国美术家协会常务理事,陕西省美协首任主席,陕西省人大代表,陕西省政协委员,陕西省文化局副局长等职。

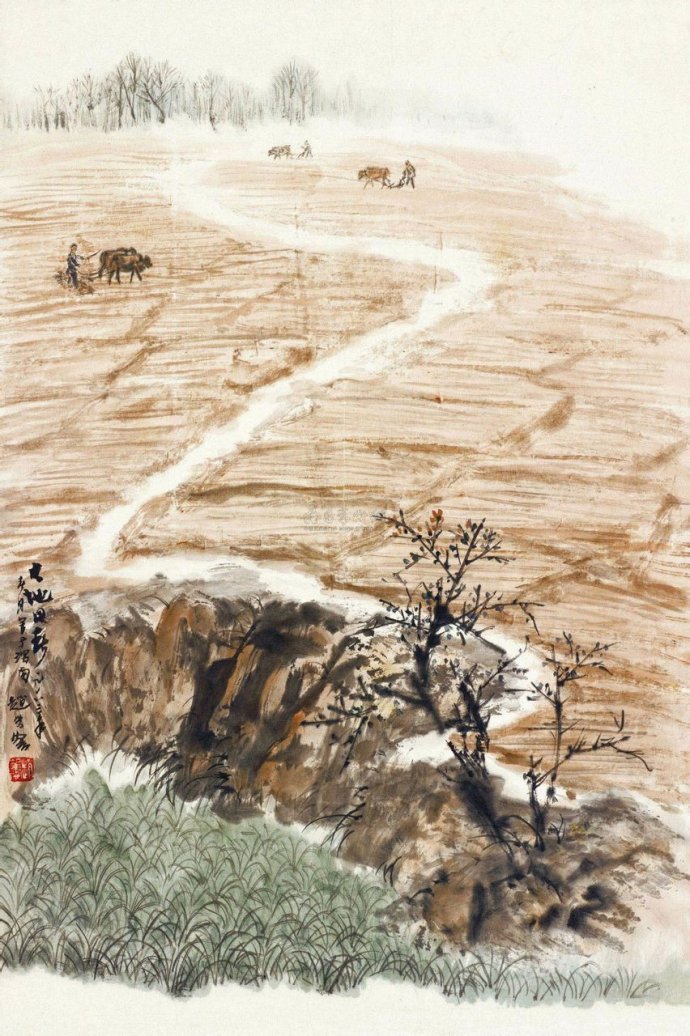

大地回春

长安画派奠基人,现代着名国画家。又名新国。曾入北京艺术专科学校学习美术,在五四新文化影响下,提出艺术“走出象牙之塔,来到十字街头”的主张。因对学校的教育不满,愤而离校,独居陋巷刻苦自学。1906年9月30日生于河北束鹿(今河北辛集),1977年3月9日卒于陕西西安。其父赵元英兼营皮行生意。望云高小毕业后初做学徒,1925年秋由表兄王西渠资助赴北京入私立京华美专学习绘画,半年后转入国立北京艺专专攻国画,京华美术专科学校肄业。1928年在北京师范任教,1930年在北京吼虹社任主编,1932年任上海中华书局编辑,1933年至1935年任天津大公报旅行记者,1933年在河北农村写生,作品在天津《大公报》连载。1934~1936年又到山东、江苏、浙江、河南、河北等地农村写生,作品描绘了抗日战争时农民的贫苦生活,在社会上引起极大反响,获平民画家的称号。1935年应冯玉祥邀请,合作出版了《泰山社会写生诗画石刻集》。抗日战争期间,在冯玉祥资助下,和老舍在武汉创办《抗战画刊》,后深入西南、西北各地旅行写生,在敦煌艺术和西北风土人情影响下,形成简括淡远、朴实含蓄的独特艺术风格。40年代转赴西北,描绘西北地区的山川风光和农村风物,并作敦煌之行,临摹石窟壁画。1949年后西北美术工作者协会副主任、陕西分会主席、西北文化部文物处处长、中国美术家协会常务理事、西安美协主席、陕西省文化局副局长等职。着名画家黄胄、方济众等为其门弟子。五六十年代与石鲁等多次深入西北各地及陕南秦岭林区、三门峡水库工地,创作了具有生活气息和时代感的作品。曾出访埃及写生。提出“一手伸向传统,一手伸向生活”,开创“长安画派”。1977年病逝西安,卒年72岁。出版有《农村写生集》、《塞上写生集》、《黄河写生册》、《林区写生册》、《 西北旅行画集》、《埃及写生画集》、《赵望云画集》等。

大地回春2

艺术特色:赵望云平生致力于中国画创作,面向生活,画风质朴浑厚,骨高气雄。以人物、山水着称。作品的创作内容十分广泛:农民、工人、各少数民族的劳动生活、农村的田园风光、塞外的辽阔草原、终年积雪的祁连山、风沙弥漫的弋壁滩、三门峡水利工程、宝成铁路建设工地、南海之滨、西北高原……凡是他足迹所到之处,都保留有他反映祖国风貌的佳作。

他所表现的题材,前人很少表现过,因而也无成法可循。这使他在写生实践中 下了很大的功力。根据内容和形式的需要,对国画传统的笔墨表现方法进行了各种探索和创新。他的早期作品,很重视捕捉人物的神态感情,所绘形象生动,韵味无穷。牋牋牋牋从40年代中期以后,他的笔墨趋于成熟,不论随意挥洒,还是精求工致,都能形神兼备。 50年代以后的作品,笔墨技巧已达到驾轻就熟的程度,线条刚柔相济,墨色溶化滋润。

街景

赵望云的写生,早年多画人物,后来逐渐以山水为主。但是他画山水也是旨在 反映现实社会生活,表现人的精神面貌。他继承和发扬了我国古代绘画中的山水与 人物相结合的优良传统,他很少画纯风景性质的山水画,更不画闲情逸致的骚人雅士和达官仕女。他认为“一切快乐都是劳苦换得,风景的优美,亦多因为人的活动 ”。所以他能根据不同的题材、环境、运用娴熟的多变的表现方法来描绘丰富多彩 的自然物象。

赵望云除了对现代山水、人物画方面取得成就之外,对于家畜动物的描绘也有新的创造。特别是他画的毛驴、造型准确。笔简墨润、形象生动、活泼可爱,所以解放前人们送给他一个雅号--“赵望驴”。当今画驴名家黄胄,就是在他的影响下而有所发展的。

赵望云虽没有在艺术院校任教,但他对培养艺术人材,倾注了不少心血,当今 国坛名家如黄胄、方济众、徐庶之等人,都是他的入室弟子。

赵望云在中国现代美术中的地位十分重要,郭沫若早在40年代初就写诗评价到:“从兹画史中,长留束鹿赵。”

林间山溪

新闻网站: