全形拓是一种墨拓古器物立体形状的特殊传拓技法,出现于清代嘉道年间。据徐康《前尘梦影录》记载,由嘉兴人马傅岩始创,僧达受得其传。马傅岩,名宗默,字起凤,斋号课耕斋,浙江海盐武原人。《金石屑》曾载有马氏所拓汉洗全形,有嘉庆三年(1798年)题记。近年,北京某拍卖会上出现过马傅岩所拓周举父辛尊及鲁侯角全形拓本,是难得一见的马氏全形拓实物。

马傅岩虽为全形拓的创始者,但后世名气,显然远不及达受。僧达受(1791-1858),嘉兴海昌(今海宁)人,生平嗜金石。据其自编年谱《宝素室金石书画编年录》记载:“壮岁行脚所至,穷山邃谷之中,遇有摩崖必躬自拓之,或于鉴赏之家得见钟鼎彝器,亦必拓其全形。”达受交游甚广,尤与阮元、何绍基、戴熙以及徽商巨贾程洪溥(木庵)等关系最契,阮元以“金石僧”称之,一时传为佳话。

达受全形拓本颇见有传世者,浙江省博物馆藏《六舟剔镫图》是其中较具代表性的一件作品。画面上所拓西汉竟宁元年雁足镫,系乾隆年间扬州盐商马曰璐玲珑山馆旧藏,后归巴慰祖,又为徽州程洪溥(木庵)购得。六舟和尚与程木庵乃至交,先后数度赴徽州,寄宿程氏铜鼓斋,为其传拓家藏古器数量十分可观。此图拓于道光十六年(1836年),六舟首度赴徽州时,由他本人传拓器形,友人陈庚缩摹其小像于盘底之间,一作摩挲古器状,一作握针剔锈状,形象憨态可掬。

同光时期全形拓技术的发展,可以陈介祺为代表。陈介祺(1813-1871),字寿卿,号簠斋,山东潍坊人,道光进士。生平好收藏古物,又长于墨拓。在晚清金石界,陈介祺的名字如雷贯耳,吴大瀓在给陈介祺的信中云“三代彝器之富,鉴别之精,无过长者,拓本之工,亦从古所未有”。

全形拓的真正鼎盛期还是在民国以后。周希丁、马子云等名家在吸纳西方绘画技法的基础上,将这门技术推至登峰造极,贡献尤大。

周希丁(1891-1961),本名康元,以字行,江西临川人。早年在琉璃厂开设古光阁古玩铺,新中国建立后曾在首都博物馆等单位任职,负责摹拓古器物和文物鉴定。他曾为传拓专门学习过西洋透视技法,故其所拓器物全形立体感强,各部分比例结构也较为合理,此外“周拓本”的用墨也极为讲究,往往能给人以一种匀净苍润之感。陈邦怀评其拓形方法“审其向背,辨其阴阳,以定墨气之浅深;观其远近,准其尺度,以符算理之吻合”(《石言馆印存》序)。他曾手拓故宫武英殿、宝蕴楼及陈宝琛(瀓秋馆)、罗振玉(雪堂)、孙伯衡(雪园)等诸家所藏铜器,尤其是为陈宝琛瀓秋馆所拓的青铜器全形,多以六吉棉连纸淡墨精拓,极为精妙,后整理出版成《瀓秋馆吉金图》一书,影响很大。

周希丁的弟子有韩醒华、郝葆初、萧寿田、宋九印、马振德等,其中小徒弟傅大卣(1917-1994),生前供职于中国国家博物馆,能传师法,也是拓彝器全形的高手。

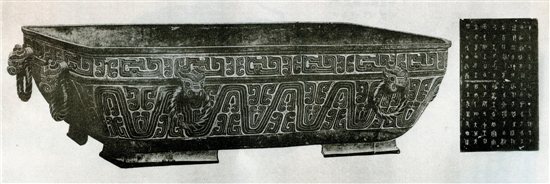

马子云(1903-1986),陕西合阳人。1919年进北京琉璃厂碑帖铺庆云堂当店员,1947年受故宫博物院招聘传拓铜器碑帖,并从事金石鉴定和研究。生前曾任故宫博物院研究馆员,国家文物鉴定委员会委员。他本人曾这样回忆早年学拓全形的经历:“欲学传拓铜器之立体器形,即在各处求教,皆一一碰壁。无法,只好自己努力钻研,经过2年苦研,始能拓简单之器形。予仍继续努力掌握钻研,终于拓成一比较合理之虢季子白盘立体器形。”(马子云:《石刻见闻录》序)现藏故宫博物院的虢季子白盘全形拓片是其代表作。

据其弟子纪宏章回忆,此件作品是上世纪60年代,马子云先生在鲁迅艺术学院的几位青年学生配合下,花了将近3个月时间才完成的。马氏全形拓的一大特色是先摄影,用放大尺依其尺寸放大,然后再施拓,与传统方法相比,拓片图像更为逼真,细部毫发毕现,令人叹为观止。马子云着有《金石传拓技法》一书,其中有专节谈及全形拓。

马子云的学生有纪宏章、周佩珠等,今故宫博物院从事传拓的郭玉海,乃纪宏章弟子,亦擅此技。

除了以上介绍的几位代表性人物外,清代以来,见于文献及拓本印鉴者还有李锦鸿、魏韵林、苏忆年、黄少穆、薛学珍、陈紫峰、马衡、陈粟园、谭荣九、李虎臣、施耕云、叶子飞、张木三、刘蔚林、刘瑞源、丁绍棠、李月溪、朱春塘、王秀仁、金兰坡、吴隐等,但不少拓工的生平资料,今已难以查考。

新闻网站: