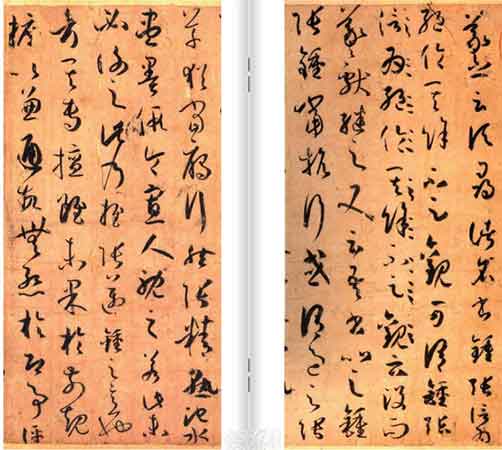

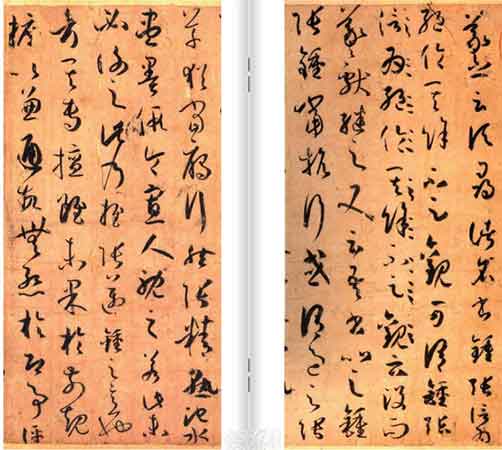

孙过庭《书谱》

《兰亭序》局部(唐 冯承素摹本)

《中秋帖》,传为晋王献之书。是着名的古代书法作品,曾被清高宗弘历(乾隆皇帝)誉为“三希”之一,意即希世珍宝。

孙过庭《书谱》在书法史上占有很重要的位置,用现代语言描述就是“形式与内容”双赢。精辟独到的书法艺术评论用潇洒、流畅的行书表述出来,洋洋洒洒、三千余字尽显作者深厚广博、沉着飘逸的书学思想和书法功底。

书法最重传承,说起书法总离不开世称“书圣”的王羲之,《书谱》也不例外,而且在作者孙过庭的字里行间,你能感受到他对王羲之书法水平的服膺。

《书谱》中讲到王羲之、王献之父子两的一段故事,耐人寻味:谢安随王羲之学习书法,善尺牍。但他看不太上王献之的书法,王献之有次挑选自己觉得写的不错的作品赠给谢安,不料被对方写了评语退了回来,对此,王献之深以为恨。谢安曾经问王献之:“你的书法跟你父亲王羲之相比如何?”王献之回答:“当然超过了。谢安说:“别人可不是这样评价的啊。”王献之说:“他们哪里懂呀。”

孙过庭在《书谱》中评价王献之:敬虽权以此辞折安所鉴,自称胜父,不亦过乎!且立身扬名,事资尊显,胜母之里,曾参不入。以子敬之豪翰,绍右军之笔札,虽复粗传楷则,实恐未克箕裘。

“胜母之里,曾参不入”是《孝经》里的故事:曾参见到一个名为“胜母”的巷子,认为不合人情,拒绝进入。儒家文化重“仁”、重“义”,“孝道”更是古代文人坚守的“纲常”,王献之自称书法胜过父亲,“不亦过乎!”孙过庭评价他这么做很过分。

在此,孙过庭态度已经很明确了:除却有关“孝道”的人品问题,王献之的笔法虽继承自王羲之,但只是粗略地学到了一些笔法规则,并未把他父亲的成就全部学到手。

书法创作虽然重“技”,但更讲究的是蕴含其中的文化底蕴、思想内涵和文人情操。“然君子立身,务修其本”:君子立身处世,务必致力于根本的修养。孙过庭认为书法能起到宣扬礼乐的作用。从艺术直接上升到教化,这是关乎风俗、教育、道德等一系列社会问题的大事,也是文化传播的基本核心,所以中国传统的艺术评判标准一开始就直指从艺者自身,首先讲“人品”。只有拥有高尚的品格,艺术家的作品才能组合成正能量的合力,真正承担起美育、教化的作用,才能积极地影响文艺风尚和社会风俗。

学习讲究对的方法便事半功倍,书法创作不仅要靠“笔冢墨池”般的磨练,笔后的人文修养更是最要修持的。

孙过庭《书谱》

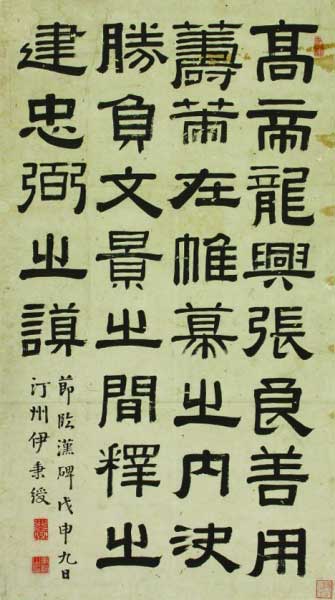

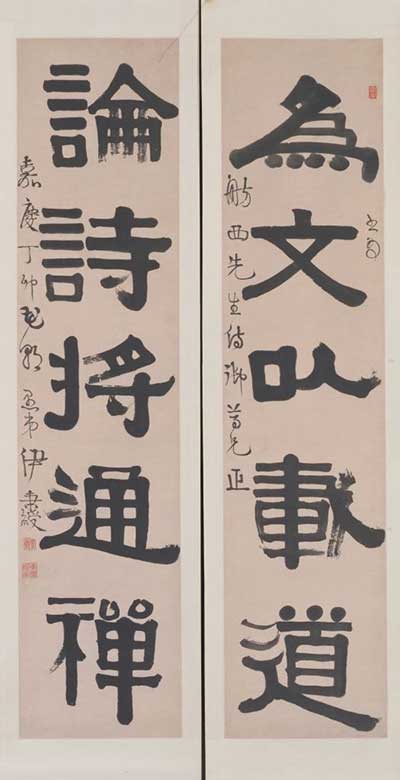

现在再来介绍一位集人品、政声、书道于一身的清代书法家:伊秉绶。

伊秉绶生于清乾隆十九年,字墨卿,福建宁化人。乾隆五十四年进士,历任刑部主事、员外郎、惠州知府、扬州太守等官职。他为官清廉、勤政爱民,在惠州、扬州,百姓出于对他的爱戴,都为他建立生祠,虽然后来伊秉绶坚请撤掉,但其深受百姓爱戴可见一斑。

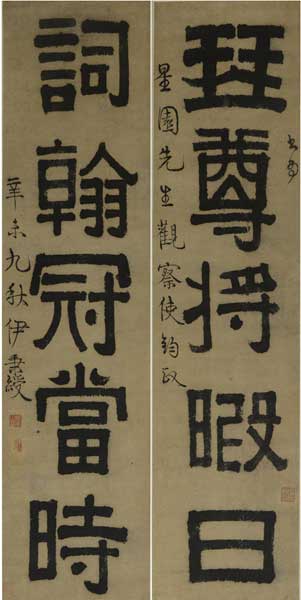

除了善理民生,他还致力于地方文化建设,奖掖后学,创办书院,重用人才,为国家培养有用人才。在书法造诣上,他以擅长隶书着名,在笔法上有了新的创造,省去传统横画的一波三折,代之以粗细变化甚少的平直笔划,开拓了朴素真挚、雄厚古朴的书风,充分体现了他为人刚正、性出本源的人品内涵。

伊秉绶书法作品一览

隶书临汉碑轴 ,清,伊秉绶书, 福建省博物院藏

“琴尊、词翰”五言,清,伊秉绶书,南京博物院藏

《五言》联,清,伊秉绶书 故宫博物院藏

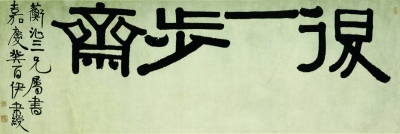

隶书 退一步斋,清,伊秉绶书 上海博物馆藏

新闻网站: