陈映真,台湾作家,出生于1937年,台北县莺歌镇人。代表作有《铃铛花》、《夜行货车》、《将军族》等。1968年7月台湾当局以“组织聚读马列共党主义、鲁迅等左翼书册及为共产党宣传等罪名”,逮捕包括陈映真、李作成、吴耀忠、丘延亮、陈述礼等“民主台湾联盟”成员共36人,陈映真被判处十年有期徒刑并移送绿岛。1975年陈映真因蒋介石去世的特赦而提前三年出狱。后一直从事创作。

2016年11月22日,陈映真在北京逝世,享年80岁。

下面是台湾作家季季写陈映真先生的一篇文章。季季曾任台湾《中国时报》副刊组主任兼“人间”副刊主编。

遥 寄 陈 映 真

陈映真与季季

如今追索起来,陈映真所称“幼稚形式的组织”的源头,应该是指李作成。1963年秋他进入强恕中学教英文,认识了年长六岁的李作成,经由李的介绍认识了陈述孔等“半地下的”台大知识精英圈,1964年夏,进入了日本实习外交官浅井基文的租居处,开始与他们更密集地共读左翼书籍与思想交流,最后导致了1968年的“民主台湾联盟”案。在这个当年惊动海内外的、台湾现代文学史上最着名的白色恐怖案里,判刑十年的四人,李作成、陈述孔、吴耀忠,皆已抑郁病逝多年,最重要的精神领袖,“大头”陈映真,则于2006年6月离开台湾,三个月后在北京中风昏迷,住院迄今已近十年。

对陈映真左翼理念影响至深的浅井基文,2011年9月16日下午在台北月涵堂演讲《我所认识的陈映真及一九六〇年代的台湾》(系应台湾“清华大学”人文社会学院之邀来台)。进入正题之前,浅井站起来请与会近百位听众一起祈祷,“祝福在北京的陈映真早日康复”。接着,他说,陈映真中风住院后,“我曾想去探望,但是都未能如愿”。在场友人大多面面相觑。

浅井比陈映真小四岁,却是他心目中“年轻优秀的日本青年”;后来不止一次在文章中提及浅井对其左翼思想深化与实践的重要影响。浅井开始演讲时,也首度公开向“民主台湾联盟”案被捕入狱的所有受难者道歉。情谊如此深远,却连他也未能去探望。

在北京,探望陈映真的是一位中国人民大学教授。起先,她对要去探望陈映真的朋友说:“医生担心他看到老朋友很激动,可能刺激脑血管再度破裂……”后来则说“他需要复健”、“语言神经受损”、“口齿不清”等等。长年在病房里,本质及形式都是与世隔离的,陈映真的苦闷、无奈,我们不能探望,唯有体谅。

浅井演讲那天,我和阿肥、施淑、施善继、叶芠芠,以及许多关心陈映真的朋友都去参加。演讲结束后,主持人陈光兴请听众发言、提问。气氛一时有些僵滞,阿肥站起来,把他当年出狱后跟姊姊如雪说的心得公开再说一次:“我们都不是冤枉的。”在那个时代,用短波听“中央人民广播电台”,听“美国之音”、美军电台,反越战,反对蒋家传子传孙;“我们坐牢不是冤枉的。”施淑则问浅井:“你带来的《毛泽东选集》,马、列之书,陈映真有特别针对哪一本讨论过吗?”

我也被主持人点名发言。我的问题很简单(却是刻意的):“你回日本的时候,为什么没把那些书带走?”浅井回答:“基于两个原因,其一,陈映真希望我留下这些书;其二,当时带这些书来,也想顺便学中文,我和学弟加藤纮一感情很好,希望把书留给他学习。至于加藤为何把书留给畠中笃和斋藤正树,我就不清楚了。”最后他强调,“确实是斋藤在台湾时,发生了陈映真事件。”

这个回答,仅仅述及外交官式的“表层事实”。对于当年日本基于想和中国建交而派他们来台学汉语,以及因“文革”动荡而改变政策与蒋介石合作抓“匪谍”等等“里层事实”,则是一字不提。而我自己,其实也只问了一个“表层问题”;当时我最想问的“里层问题”是这样的:“请问你是否知道,陈映真为什么离开台湾、远走北京?”

也许他不知道?也许他知其原因与“民主台湾联盟”案有关?那天的会场气氛,陈映真的朋友们一直是闷闷不乐的。在那样的场合,我的“里层问题”也只能沉在心底,继续面对那已经难以改变的,残酷的事实。

2006年7月2─12日,我随台湾文化界一群朋友去河南省参加文化旅游活动。陈映真夫妇也从北京去参加。那是他最后一次参加大型的公开活动,也是我最后一次见到他。当时他的身体已经很虚弱,主办单位特别备了一辆小巴,让他与医生、护士、志工及医疗器材同行。参观一些范围比较广的景点(如龙门石窟),他必须时常坐着轮椅。走访红旗渠时,山径狭隘崎岖,轮椅无法推行,他仍坚持同去,拄着拐杖慢慢端详;护士、志工、丽娜前后随行,医生在附近小巴待命。那两星期的行程,对体弱的他是够辛苦的,吃饭还得被请去主桌陪主人应酬。丽娜不喜欢坐主桌,偶而过来与我同桌聊天,才知他们到北京一个月还住在旅馆里,因为中国人民大学配的宿舍还在大整修;“听说还要一个多月呢。”丽娜不满地说。

9月17日,黄春明收到陈映真来信,简单告知已搬进新家,当晚春明太太美音转告我陈家新电话,我立即打去道喜。丽娜说,新家位于朝阳区中站里,房子在三十八楼,三房两厅,还算宽敞,“你们以后来北京就住我们家。”我说,想跟永善讲几句话,丽娜说,医生嘱咐他必须躺着,不方便来接电话。我问怎么啦,丽娜说:“摔跤了啦,这房子新铺的木地板,漆得太亮太滑了,我叫他走路要扶着墙壁慢慢走他就不听,从房间出来就在门口滑倒了。”

原来已经滑倒一个多礼拜,去看过骨科,照过片子,说是脊椎中间两节挫成一节,必须静卧不动,慢慢等待复原。

他的心脏不好,又有高血压,也许不只因为地板太滑,可能脑中风导致身体失衡。我这么揣测着,却不好意思说出口。就让他照医生的嘱咐静养吧,过一阵再打电话去看看是否好转些。

过了大约两星期,电话已经没人接。其后每隔几天再拨一次,电话依然空响。10月14日下午,某报记者来电话:听说陈映真在北京病危了你知道吗?10月15日,各报大篇幅报道他二度中风,严重昏迷,已在北京朝阳医院插管。

时近中午,林怀民应该起床了,我急着告诉他消息,几次打他手机都没回应。三个多小时后,回电来了:“季季,我知道了,我在丹麦,不要再打来,电话很贵。”

他的声音疲弱,也许哭过了。

林怀民把他的偶像陈映真,珍藏在心底四十年,不时回味,左右推敲,终于在2004年的“九一八”,把陈映真的小说从幽微的角落,推向了灯光明灭,车声隆隆的舞台。

云门舞集《陈映真·风景》首演的日子,你在舞台上看到的,也许是纪律和技巧,也许是意念和意象。但是在那一片白的红的绿的黑的风景里,我还看到了一种清澈的温暖和鼓舞,那是林怀民对一个坚持写作的灵魂的热情拥抱。我也从那倾斜的山坡,浪漫的探戈与巨大的撞击声中,看到一条让我不时回首的路,一段让我终身缅怀的时光;那些只能在记忆里倾听的笑声和话语,喟叹和眼泪,惊恐和怨恨,如今都与我的血肉合而为一了。

这是我2004年9月22日在《中国时报》“人间”副刊“三少四壮集”专栏发表《林怀民的陈映真》起首的两段。

“九一八”那天晚上,国家戏剧院坐了两千人,陈映真听到的掌声,可能是他写作生命中最多的一次。也可能,是最后一次了。

陈映真其实是不在乎掌声多寡的。从年少到年老,他始终坚持着一条自己想走的路;1975年7月出狱后仍不改其志。他入狱前深爱的裴四小姐,协助他回到职场,进入温莎药厂工作后又继续秉持理念写作。温莎也是“美帝”公司(和他入狱前上班的辉瑞药厂相同),办公室在忠孝东路四段的大陆大楼。那幢大楼高仅十一层,却是台北最高的大楼,里面有无数家跨国公司。他的“华盛顿大楼”系列,背景原型即是大陆大楼。我去《联合报》服务后,偶而在附近的大陆大楼一楼西餐厅见到他,他都假装没看到我。我知道那是他对《联合报》在乡土文学论战期间的不满;同时“杨蔚的阴影”也还横在我们之间。

1978年3月,他同时发表《贺大哥》与“华盛顿大楼”之一《夜行货车》。出狱后首次发表作品就是两篇,震动文艺界与出版界。1980年初我转去《中国时报》服务后,因为编辑事务偶而必须跟他通电话,那年8月读完“华盛顿大楼”之三《云》,我在电话里开玩笑问他,“你这幢大楼要盖几层啊?”他在那头轻轻地笑了“呵呵,十二层。”——— 呃,比大陆大楼高一层咧,就慢慢地看他起高楼吧。

然而,他的回答也是玩笑的吧;“华盛顿大楼”盖完第四层就停工。1982年12月发表《万商帝君》后,他转而书写在狱中见闻的上世纪50年代白色恐怖故事;陆续发表了《铃铛花》、《山路》、《赵南栋》。

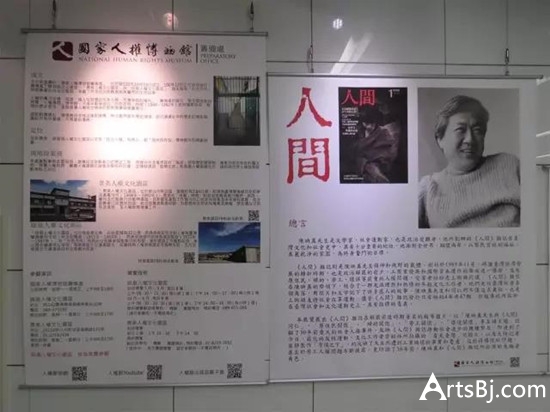

那些年是他生命的高峰期,除了持续发表小说,也在1985年创办以报道文学为主的《人间杂志》(1985─1989),并请热心推动报道文学的高信疆担任总编辑。1980年我从《联合报》副刊转到《中国时报》副刊即是高信疆邀请的。他在1983年3月卸下“人间”副刊主编之职赴美游学两年,返台后陈映真即找上这个“纸上风云第一人”,于11月创刊《人间杂志》。高信疆大我半岁,“人间”副刊同事都尊称他高公。他委婉告诉我,《人间杂志》的主要人力是报道文学写手,大多在外奔波各地采访,希望我去帮他做些稿件整理、修饰、代笔及座谈会文字记录的工作。他也特别说明,《人间》经费有限,我去帮忙做这些是义工,没报酬的,我一口答应了。

高信疆是夜猫子,习惯晚上工作,我常常从大理街的“人间副刊”下了班,十点半坐计程车去和平东路的《人间杂志》,凌晨十二点多甚至一两点再坐计程车回永和,与陈映真见面的机会不多。偶而遇到他弟弟,大概是映朝吧,会对我笑着鞠个躬“谢谢哦。”

我很乐意去做《人间杂志》义工。其他人可能以为我是去帮高信疆的忙,只有我自己知道,更重要的原因是为了弥补对陈映真的亏欠。但这是说不出口的。1987年6月,陈映真在《人间杂志》发表《赵南栋》,我以先读为快的心情仔细拜读五万多字原稿,并选出其中第二节“赵尔平”约两万字在“人间副刊”转载发表;一方面帮《人间杂志》做宣传,也让陈映真有些稿费收入。

那一年,陈映真五十岁了,可能因为应付《人间杂志》的编务与业务太忙,写完《赵南栋》没空再仔细修饰,我发现其中有不少叙述逻辑错误:包括人名、年龄、情节前后不一的问题。我的读稿习惯六亲不认,像陈映真这样的名家,更应在编辑作业时严格把关。当时他恰好离开台湾开会,我用《中国时报》的电话打去香港,把每一个前后不一之处指出来,让他了解如何修改,是否同意……

如此吊诡的,通过《赵南栋》这篇五○年代白色恐怖小说的越洋修改,我与陈映真之间那道“杨蔚的阴影”消失了。后来他每次见到我,都要张开大手拥抱一下,“你是全台北最好的编辑。”———我不敢以此自豪,只是如实转述他的用语。

1989年9月,《人间杂志》因不堪亏损停刊,他继续经营“人间出版社”,同时也还兼任首届“统联”主席,活动重心渐渐移往大陆,“统派”标签更为明显,引起不少“独派”和本土派作家的非议。

以陈映真的文学成就,早就应该获得“国家文艺奖”。然而,1997年后两次被推荐都错身而过。据说是独派评审委员反对“那个统派的”;某委员甚至一开始就把他的案子往旁边用力一放,大声说道:“啊,这个统派的,放一边去就好啦……”——— 在那个评审文学成就的场合,评审评的不是他的文学,而是他的政治意识。

这些从评审委员溜出来的小道消息,辗转流传到海外,也引起一些既非统派也非独派的文学人士之非议。其中之一是马来西亚《星洲日报》2001年开始颁赠的“花踪世界华文文学奖”。该奖两年举办一次,奖金一万美元,十八个评审委员是终身制;据说有些委员不平的说“台湾不给,我们来给好了……”

2003年,陈映真以《忠孝公园》获得第二届“花踪世界华文文学奖”。

2004年,云门舞集演出《陈映真·风景》。

2006年,陈映真远走北京,无法归乡。

2006年5月14日,黄春明来电告知陈映真不得不远行的消息,我惊吓莫名,脑袋旋转着这几个字:怎么会,这样?

据说是他弟弟做生意需要周转,向银行贷款,请大哥做保。这个弟弟曾受“民主台湾联盟”案牵连,判刑七年,作为大哥的他一直觉得亏欠。他于温莎药厂上班期间,好不容易在偏远的中和乡南势角买了个小楼,登记在妻子名下;丽娜一向很尊敬他,听从他的话拿出土地权状去抵押作保。然而,弟弟的生意没做起来,亏欠银行的贷款不是小数目,没人有能力帮上忙,还款的最后期限已至,银行通知五月底要查封房子;5月31日恰好是端午节……“以后他们就没房子住了,”春明说:“有收入还得按比例扣款还银行呢,听说中国人民大学安排他去做长期讲座教授,会配给一个宿舍,他们不得不去北京住了……”

我们约好5月27日去尉天骢家为陈映真夫妇送行。天骢家比较宽敞,有个椭圆形大餐桌,太太桂芝烧得一手好菜,以前她身体好时,年节常请我们去聚餐。2005年12月初,桂芝因“再生不良性贫血”辞世;那年过年,我们三家带了菜去陪天骢过年。那么,5月27日这天,也兼为陪天骢提前过端午吧。

我们买了粽子,带了些菜,天骢还做了他拿手的葱烧鸭。陈映真神情落寞,吃得不多,说话更少。我们强颜欢笑地说,以后你们在北京有家啦,我们去北京就住你们家啦,北京的秋天很美,我们九月就去找你们玩啦……

年轻的丽娜倒是比较开朗,说前一阵子快累垮了,整理衣物打包装运,“他的书又那么多,好难打包呀。”一个多星期前,好不容易处理妥当,该运的都运走了,本想五月底前就去北京,“是我妈舍不得这个女婿啊,坚持要我们吃了端午粽再走,我们只好把机票改到六月一日…。”

那之间,天骢说起我在《印刻文学生活志》连载《行走的树》专栏,已经写了不少阿肥、陈述孔、杨蔚等等与“民主台湾联盟”案有关的人、事,陈映真倒是以那宏远的中音说了一句让我很感动也很期待的话:

“等你全部写完,我会写一篇回应文章。”

在台湾,那是我们三家老友最后一次与陈映真相聚。

然后是一个多月后,在河南,我最后一次见到陈映真。

二十九岁开始走向左翼实践之路的陈映真,大概没料到所谓的“民主台湾联盟”的结局,阴魂不散地延伸了三十多年;最后导致他失去所有,成了真正的“无产阶级”,不得不远离家乡,去了左翼首都,病倒在那里,失去了语言,失去了写作能力。我也已经了悟,他所允诺的“一篇回应文章”,不可能得到回应了。足堪告慰的是,他早已一字一句地建构了自己的文学城堡;那是他“永远的国”,谁也不能摧毁的。

陈映真的小说城堡,住着几位让人动容的坚强女子。在他的生命里,仰慕他的红粉来来去去,真正陪他度过苦难的坚强女子只有两个。一是婚前的裴四小姐,一是婚后迄今一直照顾着他的丽娜。

陈映真离台五个月后,2006年11月,《行走的树》结集出版。裴四小姐读完后联络上我,说她家就在《烤小牛之夜》写的信义路四段四十四巷,那条巷子只有三家外省人,她家二号山东人,隔壁五号包奕明家四川人,“你们去烤牛那家是8号,房主广东人,姓陈,有个女儿陈卢宁是钢琴家,她丈夫廖年赋是台湾人,有名的指挥家,我读市立女中的时候,还去他们教室学过钢琴呢。不过你们去烤牛那年,我已经没住信义路了……”

裴四小姐说话中气十足,宏亮且带磁音,后来我们常电话聊天,得知更多她的故事。她父亲裴鸣宇(1890~1983),山东诸城人,十八岁就参加孙中山“同盟会”,曾任山东省参议会议长,后来担任国大代表至去世。他先后娶三任妻子,第一任生一子两女:裴渊、溥言、淑言。溥言任教台大中文系时以讲授诗经闻名;其夫糜文开曾被外交部派驻印度十年,以翻译泰戈尔诗闻名。第二任生一子二女:裴源、润言、深言。第三任生二子三女;其中一女洵言曾是演员,八○年代后以“裴在美”笔名写小说成名……她哥哥裴源是陈映真成功高中同学,1957年高三时发生“五二四事件”,曾一起去攻打美国大使馆……

裴四小姐即裴深言,比陈映真小两岁。1961年她从铭传商专毕业,被校长包德明留任助教,薪水一千元;除了上课还需管理财务,以现金发放全校教职员薪水。当时她与姑母已从信义路家中搬出来,一千元薪水付房租及生活费很拮据。1962年春,朋友介绍她到淡水辉瑞药厂应试秘书,她英文好,考取后即于五月转去辉瑞上班,薪水三千多。1963年圣诞节,她与交往四年半的男友施国华结婚……

1966年在辉瑞认识陈映真之前,裴深言已经历过两次悲痛的生命历练。先是三岁在青岛丧母。其次是二十四岁丧夫。其夫施国华(1937─1964)是湖北人,成大电机系毕业后,考取民航公司(CAT)担任飞机维修工作,本预定1964年7月赴美深造,却于6月20日“神冈空难”丧生;半年后她生下施文彬。

那次是台湾首度大空难,五十七人无一幸存,罹难者包括二十名美国人、着名的香港“电懋影业公司”大老板陆运涛夫妇、台湾省新闻处长吴绍璲夫妇、“台湾电影制片厂”厂长龙芳、“联邦影业公司”负责人夏维堂,以及许多来台参加第十一届“亚洲影展”的中外影星。当天早上,他们去雾峰故宫参观,下午五点一刻搭机回台北,预定出席陆运涛在圆山饭店举行的六百人庆功晚会。然而飞机起飞五分钟即坠毁。救难与安检人员在飞机残骸及周边找到两把0 .45美制手枪(当时安检尚无侦测器),两本很厚的大书,是二战时美国海军使用的《雷达识别训练手册》;里面剪成手枪形状。这两本书借自澎湖海军造船厂图书馆,借书人是三十八岁的海军中尉曾旸及四十八岁的海军退役军官王正义。种种疑点,显示这是有计划“劫机”,要以手枪逼迫驾驶转向,把陆运涛等电影界名流及一群台、美政要人士载往大陆。可能驾驶不从,结果同归于尽。由于死难者还包括美国CIA人员,华府也派员来台深入调查。国府为了顾全颜面,仍坚称坠机原因是“驾驶疏忽”、“发动机故障”。

——— 那是冷战年代的另一场国共间谍战。

而陈映真,那年刚结识日本实习外交官浅井基文,开始跟着他狂热地阅读毛泽东选集。吊诡的是,两年后他在一个他的意识形态所批判的“美帝”公司,爱上“神冈空难”丧生者的未亡人,并因而知道她的哥哥是他成功中学同学,两人曾一起去攻打美国大使馆……裴深言说,1966年,已在辉瑞业务部工作的方森弘,介绍其成功中学同学陈永善到辉瑞业务部任专员,负责广告文宣。大家叫他Philip。他会弹吉他,唱西洋歌曲,她也喜欢唱,中午休息时就唱起来了。后来他们组了一个四人合唱班,二男二女,陈是男低音,裴是女高音;圣诞节时他们还请附近老人院的老人来工厂唱歌庆祝。当时辉瑞员工一百多人,大多在工厂分装药品,办公室职员仅十多人,很快就熟稔起来;周末的时候,陈开始请她去看电影,跳舞。

那时她的儿子施文彬一岁多了,放假日陈也会带他们母子去儿童乐园、动物园、海滨等地游玩。陈很爱她的儿子,买了一把乌克丽丽送他,陪他唱歌,教他画画,说故事给他听。文彬因为从出生就没见过父亲,所以就把陈当爸爸,叫他爹地。她渐渐了解,陈二岁时就送给伯父做养子,所以也同情文彬没父亲;“把我的儿子当他的儿子一样疼爱。”

两人的感情越来越深浓,一年多之后某日,陈递给她一张纸条,写着一句誓言:

“我这一生都已献给一个历史的道路,我不会结婚,但我有一个老婆,就是你。”

过后没多久,陈没来上班,总经理和业务部的人等着他开会,她四处打电话,都没找到人。下班后,她急匆匆赶去板桥陈家,敲门老半天没人应,他养母大概去他养姊家了。隔壁邻居从二楼阳台探出头对她说,被抓走了,家里被抄过了。糟了,出了什么事?她知道永善以“陈映真”的笔名写小说;写了什么或做了什么被抓走呢?

第二天,她去问父亲。他是老国民党员,在澎湖“烟台联中匪谍案”时救过一些学生,也认识一些情治单位的人。如此辗转,终于从一位王伯伯处打听到他被拘留在博爱路某处,立即送了一些衣物、食品过去。下星期再送东西去,看到他的签收条,眼泪涔涔而下。

后来他被移到西宁南路保安处看守所,她也两次被叫去问话,坚称陈和她哥哥是成功中学同学,她和陈是同事,后来成为男女朋友,其他的事都不知道。他父亲曾给认识的保安处副处长打过电话,所以她没有遭刑求,每次去问话半天就放出来。

过了不久,陈映真和李作成、吴耀忠、陈述孔、陈映和、林华洲等同案的,都被移到景美看守所。她每星期四去探望,认识了李作成的妻子萧小姐。后来萧小姐坚持和李作成离婚,请她做证人。之后陈要求她也给李作成和同案的朋友送些食物和零用金。有时她也看到倪明华去探望其夫柏杨(着名作家),赵冈去探望爱人崔小萍(着名广播明星)。听说后来倪明华也坚持和柏杨离婚了。铁窗与人性,确是冷硬的考验。

她的大姊夫糜文开,原在台湾驻泰国“大使馆”服务,那年秋天突然奉命返台,据说是因一张照片里的合影而受《新生报》匪谍案牵连,不久也被送到景美看守所。大姊一家那时还在泰国,所以她也给大姊夫送菜送衣物。有一次收件员很不客气地问她:“你是干什么的,今天送给这人,明天又送给那人?”她轻声回答:“我是送牢饭的。”

她的大姊夫被关了十三个月,次年过旧历年前获释返家。陈映真等人则在1968年底判刑十年定谳,移送台东“清溪山庄”;就是通称的“泰源监狱”,四面环山,只有一条小泥路通行,走得灰头土脸。1969年初夏,她在台北和陈述孔的父母会合,搭车去台中“中台神学院”(永善父亲陈炎兴在那里教书)宿舍,接了永善生母,一起坐火车去高雄再转台东。那时永善已被剃光头,三十分钟的探望时间大多让他生母跟他说话,剩下几分钟才换她说。狱卒在旁监听,探监的人能说的无非是一些叮咛或鼓励的话;“但对他们受刑人来说,这已经是很大的安慰了。”

一年后永善被移到绿岛,探望更不便了。她不是家属,无权申请接见,每次都要先去台中接他姊姊映美,或到台南接他在成大读书的妹妹映红,到高雄已黄昏,住一晚,第二天坐公路局走南回公路到台东,再住一晚,第三天早上由台东租只有四个座位的小飞机到绿岛,再坐铁牛车到监狱。辗转三天,只为了见三十分钟。有一次恰巧永善被派在外面整理花木,她进去一看到就情不自禁跑过去抱住他,永善吓得双手下垂不敢动,里面的狱卒大吼:“你再这样做,下次不让他接见。”

即使路途那么遥远辛苦,有几次她还带了文彬同去,让他叫一声爹地,也让永善看看他长得多高了。

总之,永善入狱的七年间,她所有的假期都奔波于探望的路上“但是我一点也不后悔。”

她比较遗憾的是,永善的养母从来没去探望他。她下班后有时去板桥探望老太太,一头长发凌乱披在脸上,指甲黑黑的没剪,听说得了帕金森症。她有空就带点水果去看她,帮她剪指甲,梳头发,老太太都静静地不说话“我觉得好心酸啊。”

1975年7月永善出狱后回到台中生父家,深夜常打电话来台北,低沉地问:“是谁在你的床上?”然后说一些想念的话,害她每天哭肿了眼睛去上班。辉瑞那时的总经理M r.Eric.Hahn也是美国人,也很关心永善的事,就劝她趁周末去台中看他,问他有什么打算?她跟他约好周末中午在台中火车站见面,再一起搭公路局的车去溪头住了一晚。商量的结果,他希望回到台北找个工作。当时的环境,政治犯很难找工作。公家机构不用,私人机构怕惹麻烦,只能找外国公司。辉瑞当时没有职缺,他的同学方森弘早两年由辉瑞转到温莎药厂,她就打电话请方再帮忙。经过一些周折,好不容易让永善有了工作。

温莎虽也是美国药厂,但台湾分公司有两个老板,一个美国人,一个中国人,情治单位的人不时会去找那个中国人老板查问。久而久之,永善也不愿给人继续添麻烦,就辞离温莎,和几个弟弟合创汉声印刷厂,主要替辉瑞和台湾氢胺公司等药厂编印月刊,也替温莎出报纸型刊物。有了经济基础后创办了《人间杂志》,可惜因亏损而停刊。

陈映真在温莎上班期间认识了总机小姐陈丽娜,她年轻漂亮又温柔,他生母要他早点娶她。1977年11月他们订婚,12月5日结婚。裴深言悠悠地说:“婚礼前一天,永善还来找我,痛哭流涕了半天。那年他已经四十岁了。”

永善婚后,温莎的中国老板说,夫妻不能在同一家公司上班,丽娜只好辞职。永善有时还会去找她,说说话,诉诉苦。听他说起丽娜不得不辞职,她后来还几次帮丽娜安排工作;包括她后来自己创业开公司,请丽娜担任秘书。

说起前尘往事,曾为陈映真付出那么多的裴深言,从无一句怨言。最近我们还说起他俩在北京快十年了,丽娜整天在医院照顾永善,确是太辛劳了,裴深言再度叹了一口气:“唉,我们都是为了同一个男人。”

新闻网站: