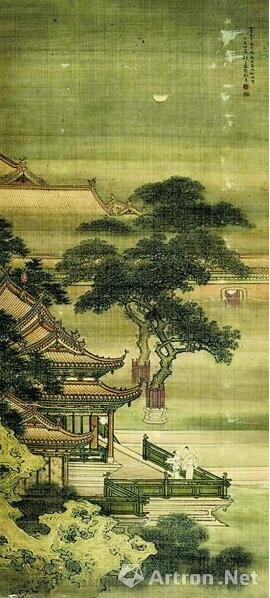

七夕图(国画) 清 袁耀

小时在房顶纳凉数星,自己能找到“北斗”和“北极”,妈妈会指着天际,让孩子辨认“织女”和“牛郎”,即使我们根本不懂神话与爱情,但这个关于爱情的意象却永远也不曾忘记。而如今又到“七夕”。

“晒书节”与“乞巧节”

从起源来看,“七夕”源于古人对时间的崇拜。“七”与“期”同音,古人把日、月与水、火、木、金、土五大行星合在一起叫“七曜”。七数在民间表现在时间上的阶段性,在计算时往往以“七七”为终局。另外,“七夕”还与古人对星宿的崇拜有关,在三四千年前,人们认为东西南北各有七颗代表方位的星星,合称二十八宿,其中以北斗七星最亮,可供夜间辨别方向。北斗七星的第一颗星叫做魁星,又称魁首。后来的科举制度中状元叫“大魁天下士”,读书人把七夕叫“魁星节”,又称“晒书节”。可见,早先的七夕多与男子有关。

从时间节点来看,“七夕乞巧”起源于汉代,东晋葛洪《西京杂记》中记载“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”;南北朝“七夕节”,宫中优伶扮演《鹊桥仙》戏曲,进呈新果品,市井儿童手执荷叶,欢呼雀跃;唐时在七夕夜登高楼,安排宴会,以赏节序;宋时以七夕为“女儿节”,妇女在庭院中陈瓜果、剪刀、绣花丝线、绣花枕头、剪纸等物。以巾帕蒙面,仰首空际,默默祷告,根据所看到的迷蒙景象,以预卜自己的终身大事。后来发展成为热闹的节日活动,“七夕前三日,车马盈市,罗骑满街”“至初六日七日晚,贵家多结彩楼于庭,谓之‘乞巧楼’。”元、明、清各代,当夜的花样更多。最常见的是在庭中摆设香案,盛陈瓜果,望空焚香膜拜,然后一口气以丝线连穿七个针孔,能有如此眼力,想必也有一双巧手;还有捉取小蜘蛛以小盒盛着,翌晨观看如果网丝圆正,叫“得巧”;另有“丢针”,盛清水一碗,在星光下把绣花针轻轻地丢在水中,能浮在水面的叫“大吉”。反正就是变着花样找个平台估价晒自己,相当于现在的微信朋友圈吧,一大批晒“七夕”的帖子赶在路上。

占卜式爱情

《古诗十九首》中写道:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。”曹丕《燕歌行》中说“牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁”,可见,早在秦汉就已经把织女和牵牛看成一对情人了。这天晚间,上弦月色,暗淡灰黄,唯有天河如带,晶荦明亮,河西“织女”、河东“牛郎”隔河相望,喜鹊搭桥,两人相会于桥上。民间左邻右舍的姑娘们,三三五五,相聚在一起,穿针引线乞巧——向织女乞求智巧、灵巧,所以“七夕”又名为“七巧”“乞巧”。

“乞”是个很形象的动词,《广韵》曰:“乞,求也”,《说文》中有向人讨、要、求的意思,后引申为请求、希望。中国女人习惯把想要实现的愿望放在心里,或者告诉神灵,然后用大家一起发明出来的仪式寻求某些暗示,带有占卜的意思。一个“乞”字,把女人温婉的无能与寄托的可怜可悯形容得异常妥帖。“手巧”以及与飞针走线相关的女红,也是那时候的好女人最愿意为之付诸努力和终身炫耀的活计,似乎比琴棋书画看上去更具有贤妻良母的气质。而这针线的巧,其实带有待嫁的资本的用意,甚至与美好姻缘或者如意郎君成正比。当然后来,时光累积,女人们乞求的好像越来越多,围绕着“乞巧”,又派生出来乞聪明、乞富贵、乞美貌、乞长寿等,当然更多的还是乞良缘,总是躲不开“什么好都不如嫁得好”的魔咒般的暗示。

古画里面的“七夕”

据画史记载,南北朝时的大画家陆探微已经开始表现这个题材。唐代张萱也画过《宫中七夕乞巧图》。宋代燕文贵所画的《七夕夜市图》也是表现“自安业界北头至潘楼竹木市”一带的七夕夜市盛景,“状其浩穰之所,至为精备”。元明清至今,这一题材的绘画确实也更多。

现藏于美国大都会美术馆的《唐宫七夕乞巧图》,画的很像《开元天宝遗事》所载“唐太宗与妃子每逢七夕在清宫夜宴,宫女们各自乞巧”的场景。不过回头想想,这一群群女子纷纷攘攘的庙会式狂欢,内心隐藏的都是“一生一世一双人”的美好爱情企盼。就像清代画家袁耀《七夕图》题识所写:“七月七日长生殿,夜半无人私语时”——凭栏而望,情致宛然,遥想七月七日的月色与星河,不过要一个自欺欺人的占卜和关于爱情的美梦,在这工整华丽的山水楼阁间,想与最中意的那个耳鬓厮磨聊聊天……

新闻网站: