《704》

《223》

《435》

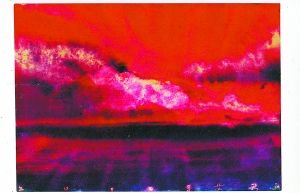

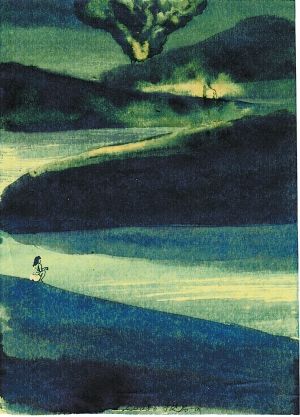

“于艾君用三年左右的时间,在各种纸张上用钢笔墨水涂绘了1000多张小画,这千余张‘墨水画’被他视为一个作品。画中亦真亦幻的场景在现实中一一对应,正如于艾君的画与他诗之间的某种呼应。对于艾君来说,现实和虚拟之间似乎没有什么界限,生活中种种真实片断连缀起一种想像力,使绘画屏蔽了先入为主的符号,重新找回目的性和方向感。”

艺术注定与某种天赋有关

《种植大户》

《161》

《756》

《231》

北京商报:虽然先后毕业于鲁迅美术学院的版画系与油画系,但您为人所知的多数还是在纸上作品,尤其是“墨水画”——用钢笔墨水在各种纸张上完成的绘画。这些“墨水画”是否受到专业学习的影响?或者,它们只是您绝对个人化实践的一小块区域?

于艾君:的确,纸上作品只是我视觉艺术实践的一部分。我将千余张“墨水画”视做一个作品,因为其表达了同一种思想或类似思想的痕迹。提到这些小尺幅作品,我曾将其描述为:“就像某个在春天播完种之后就义无返顾地走开,秋天时再回来的农民,他或许会惊奇于收成或生命的奇迹。”

回望这千余张“墨水画”,我时常想,在平行进行其他实践线索的同时,我为何要画而且痴迷于这些小作品?是好奇并试探小尺幅画作的表现力,并借此留住飘忽的幽思探寻内心幽微之地?还是百无聊赖中的胡乱涂鸦?其实不完全是这些。

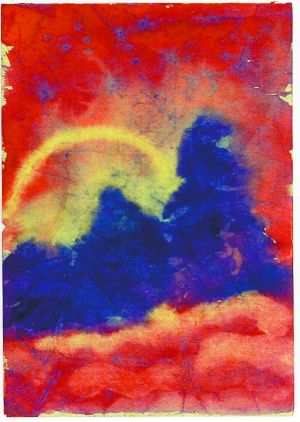

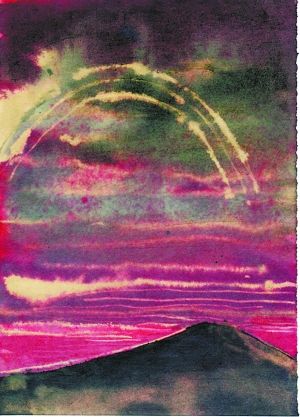

我的创作只是借助它们表达了一种向往和感动。这些作品也许因走到观念的反面,而成为无意观念的观念。暮晚、灵隐、空谷、光、影、声、色……这些片断连缀起一种想像力,这种屏蔽了符号的先入为主的想像力,也使绘画的手感重新找回目的性和方向感。在此过程中,与其说我执于表达想像力本身,不如说在当代艺术的既定格局和美学困境中,我表达了对想像力的信念。

北京商报:这些纸上作品更像是您的视觉日记,但是画面中经常出现的似乎只有三种颜色:红、黄、蓝。您为何对这三种颜色如此偏好,或是在尝试用最少的颜色来表现最丰富的世界?

于艾君:昔时作业本和课本上涂写的回忆和经验、曾经无为的涂鸦之乐,以及初学美术时对“画夹”近乎盲目的拜物感,还有可能是阅读和性格因素的共同作用力,使我邂逅了一种久违的感动。这种感动,这种亲和性及日常性,既是回报也是这些“墨水绘画”的动力之一。而在绘画创作前,我从未给它们设定一个观念或可被阐释的线索,尤其当被问及“什么才是好的绘画”或“绘画的标准”等诸如此类终极性问题时。

对我而言,世界就只有这几种色彩:纯蓝、品红和莫名的黄色。我认为,这样的用色好比厨师,简单的菜蔬就可以烹饪出美味。

北京商报:画面中出现过一些现实之物,也有一些非常意象化的场景,但无疑这些都是现实的反射与在纸上的再安置。您在创作时,是否会为现实与画面的虚构去寻求一种平衡?

于艾君:对我而言,不存在虚拟和现实哪个更真实,也许它们之间从来就没有什么界限。但重要的是,在这两个世界间,我希望可以自由往返并由此进入更多的世界。

北京商报:对于作品的艺术语言,您似乎更愿意将其称为“画面的表现力”,对于辨别作品好坏一系列标准和概念范畴来说,表现力是否排在第一位?

于艾君:今天的我们不自觉地被绘画乃至艺术架空成一种生活方式,但生活远比艺术更重要。对我来说,“艺术什么也不是”或“艺术至高无上”这两种说法都不喜欢。这些墨水画纯属自娱,它们可能碰巧成为了艺术。但“自娱”性的渐至深入会带来不满足,问题也就随之而来。对传统意境观、笔墨观的扬弃企图,对作品“少”的理解,对情绪性言说的自律,作品就渐渐形成了目前的“语言”。借用格林伯格在《前卫艺术与媚俗》一文中所阐明的观点:“这里的语言非指风格,而是表现力。”

有时,我自足却又困惑于表现力的合理性与多义性,西方理论背景和艺术价值观语系中的表现力是否是艺术的最高准则?“弱表现”和“去表现”算不算表现力?杰夫·昆斯和弘一法师,他们各自的生活和艺术,究竟谁更具表现力?一时还真难以展开。

回到我自己的问题,在大众传播和流行文化家喻户晓的时代,在当下艺术被泛化、社会学和人类学化的逻辑认知和价值认同下,重新带着判断——回到单纯的媒介和手绘,能否产生既有别于传统又对立于既定美学模式的异质景观?也就是说,有没有新的可能?我相信有。

北京商报:许多创作似乎都与您的一些手记有关。这些文字中描述的情景亦真亦幻、时空颠倒、逻辑跳跃,充满了自由的想像力,而您除了画家的身份外也是一位诗人,文本和绘画这两种表达方式在您的创作中是如何各司其职的?

于艾君:有时,写作这种方式可以弥补或帮助我对生活的观察、感觉和思考。生活中我是个比较简单的人。我对诗的写作有自己的野心。

写作不可以让我安静,但可以让我回到内心,回到可以自我掌控的世界。至少,写作是驱除焦躁的一种方式。具体到我的诗,我希望我的作品能在一种开放的语言状态中拥有诗的古典品质,这种“古典品质”平和又尖锐、直接而深远,有时我甚至希望它能成为一种具有“个人文体”的“现代歌谣”。

北京商报:您有过十余本出版物,出版字数近百万。包括艺术理论、素描以及纸本绘画研究,在撰写此类艺术丛书或文章时,您个人的创作经历是否会起到一些引导读者的作用?

于艾君:我无意更无能引导,所做的工作纯属个人兴趣和约稿任务。同时,艺术的形成从根本上说,总有一些神秘因素,我们无法总结一些所谓的公式和规则,使其放之谁人而皆准,除非在特定课题或要旨中。艺术这行当一开始就与某种天赋因素结合在一起。

北京商报记者 周晓

■ 个人简历

于艾君

于艾君

1971年出生于辽宁省庄河县。1997年、2004年先后毕业于鲁迅美术学院版画系和油画系。多年来一直关注并致力于源自“素描经验”的当代纸本绘画的创作研究。业余撰文、写诗,现居沈阳。

新闻网站: