金石巨擘的“多此一举”

山东潍县人陈介祺,为清代中后期中国金石学之第一人。他的收藏,集钟鼎、彝器、古印、封泥、古陶、钱范、瓦当、墓志等各个门类,被称为“海内第一”。其中,古印又是他首屈一指的收藏鉴定强项,有“万印楼”之称,收藏古印极多而质量上乘,尤以编《十钟山房印举》最为世所重,今世我辈学篆刻者几于人手一部,无不奉为圭杲。

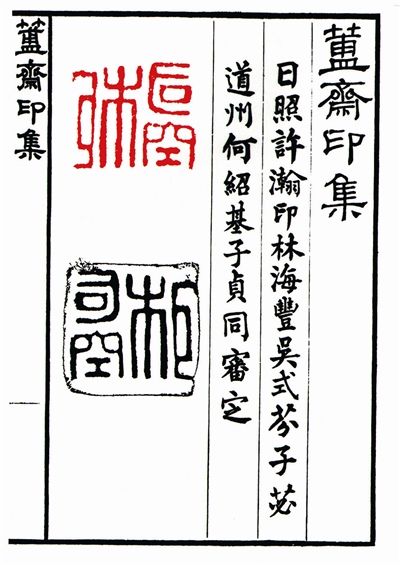

2017年春,为纪念中日邦交正常化45周年,率西泠印社代表团赴日本大阪神戸京都访问,举办了一个30年来规模最大的系列交流项目群:1,“西泠四君子书画篆刻展”。2,“古韵今声——西泠印社藏历代印章原拓题跋扇面展”。3,日本在住西泠印社社员座谈会(西泠印社发展与中日文化交流),4,学术讲演会(印学史研究和篆刻艺术创新之关系)。各地的篆刻名家们从东京,从最北的北海道到最南的北九州,纷纷赶赴神户出席这一盛会。旧友新知,济济一堂,我自己都感到有一种在日本前所未有的激情喷发的热烈氛围。展览和学术活动大获成功;在稍事休息到有马温泉住宿之时,老友尾崎君携赠《陈介祺·簠斋印集》。关于陈介祺,我们知之甚多,西泠印社在百年社庆后又举办过“陈介祺学术研讨会”,故而当时我只把它当作一份资料。觉得赏心悦目,并未有其他念头。

但随手一翻,忽然看到何绍基题签、许瀚、吴式芬等同时审定的扉页——吴式芬有《双虞壶斋印存》,官拜内阁学士,是清代着名的金石学家。他最有名的印学着述,是《封泥考略》;还有代表一生精力投注的《捃古录》《金石汇目分编》。何绍基更是一代书法宗师毋庸置疑,这样两个印象重叠,使我忽然有全翻一过的探究愿望。环顾清代嘉庆道光咸丰同治之间,若论印谱,《十钟山房印举》列“三十举”合计191册,因其部帙浩瀚而首推第一;但其中不仅仅是陈介祺自藏,还有吴云、吴大澂、李佐贤、鲍康等所藏古玺印,按理说应该是一部合集。但吴式芬《双虞壶斋印存》以下,清末有陈宝琛《澂秋馆印存》、陈汉弟《伏庐藏印》等作为个人收藏的经典,也是当时金石家的核心成果。陈介祺为金石学巨擘,他既有《十钟山房印举》这样的皇皇巨着,为什么还要多此一举去编一册《簠斋藏印》?

带着这样的疑惑,仔细翻检几过。渐渐悟出其中道理来。《十钟山房印举》共有191册本和194册本,初编本皆成于同治十一年(1872),以后不断增补,直到光绪九年(1883)陈介祺去世前一年才完成了后来的规模。而《簠斋印集》却远远早于此,它是在道光二十七年(1847)即二十五年前即被编成,扉页署“道光廿七年平寿陈氏刊”。当时陈介祺(1813一1884)才35岁,当然也远远没有后来“万印楼”的气度与金石界领袖人物的声望。而当时为之署检的何绍基(1799一1873),在《簠斋藏印》编成时已是49岁的艺术成熟期,书法成就如日中天;吴式芬(1796一1856)其时为52岁,都长陈介祺十五年以上,属于上一辈名流。陈介祺作为后辈请前辈名家何绍基吴式芬署检题扉任审定之责,在情理上是十分通顺的。

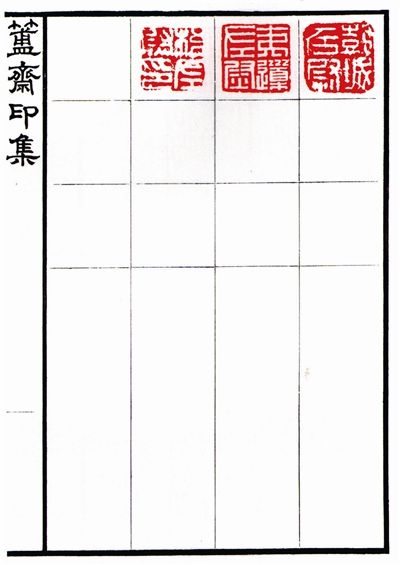

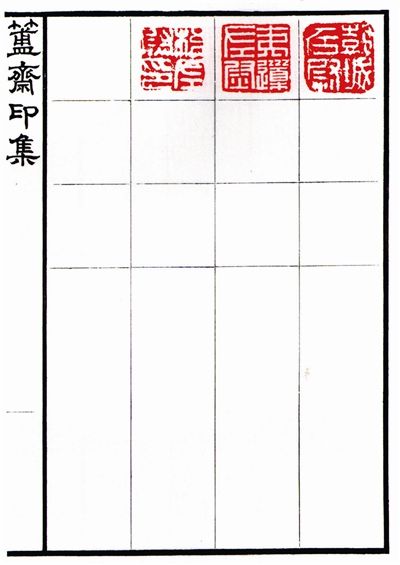

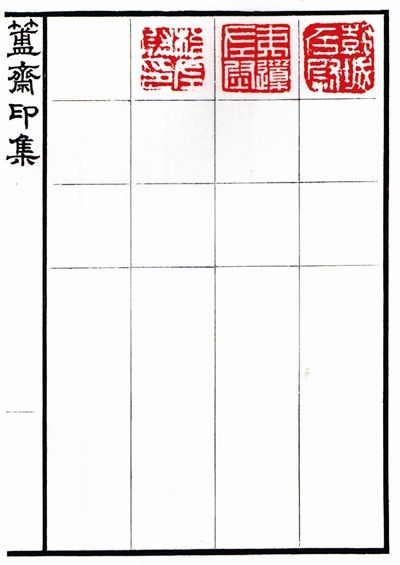

“王玺王印”不可不夸

《簠斋印集》共有一帙四册:一册首页是战国大形朱文官玺,二是战国官玺,三册首页钤最重要的“淮阳王玺”,四册首页是魏晋“亲晋王印”。全谱共收印381方。据说传世还有一种同名《簠斋印集》二册本,收印389方。在古代,因钤拓关系而有册数不同、收印数不同,乃是正常的现象。但《簠斋印存》的研究价值是在于,它的编辑似乎不是从编拓印谱的角度出发,而是从收藏家的角度出发——如果是专业拓谱编谱,应该是每一册每一页统一处理以求体例完整,不会专门设置“首页”以作特殊强调,以致反而乱了秩序。但如果是收藏家角度,那是哪个最珍贵罕见哪个必须置放首页以求突出兼带夸耀,而不管年序时序地域或制度的分类——《簠斋印集》以首页突出“淮阳王玺”“亲晋王印”,做法十分特殊。愚以为是时年方35岁的青年陈介祺也许是刻意想告诉大家,王玺王印是至高无上弥足珍贵,收集大不易、不置于首页不足以显其要也!这种年少新进的心态,在陈介祺编《十钟山房印举》已年届60的光阴映照下就不再有了。

《簠斋印集》成谱于陈介祺35岁时。古人印谱制作随意性很大,并无一个固定的时间刻度。拓墨钤朱本是散页积聚,随辑随增随钤随拓是一个常态,许多传世印谱很难寻捡到一个标准的时间记录。比如,西泠印社创始人王福庵的《福庵印存》少则二册,多则一百多册,至少有二十多种版本。因此我认为《簠斋印集》应该是陈氏集古印拓谱的新硎初试之作,或许也可以理解为是《十钟山房印举》的热身。以时间上推,在道光二十七年以前,他并无编辑拓集古印谱的实物与记录;由是,《簠斋印集》应该被推为是陈介祺浩瀚悠长的辑谱生涯中的第一部古铜印谱。

研究中国印谱史,是一项浩大的文化工程,过去还有充裕的时间,可以专心致志投入一门学问。记得上世纪九十年代末,曾有数月光阴,泡在西泠印社葛岭库房里翻阅检索古印谱,排出大致顺序框架;后来到各省图书馆博物馆,也不忘刻意寻觅古印谱收藏。资料渐丰,遂有《中国印谱史图录》上下册的编纂出版,被世人评曰可以推为“传世之作”。谈到图片资料的收集,在保持传统篆刻视角外,更增加了编辑史、版刻史、序跋史的新立场,我自己也针对中国印谱史这一主题,撰写了五万言的研究专论《序论?中国印谱史研究》的长文,在当年的1996一1997年之间,可以算是学术生涯中的“印谱研究年”。其实若溯及过往,早在1981年我25岁时,学术研究之余,偶然兴趣,曾在《西泠艺丛》上发表过《关于印谱的创始者》(1981年第8期)、和《啸堂集古录考》(1985年第13期),当时推为早期印谱滥觞时代的首发成果。从印谱文献考证到印谱史宏观研究再到今天的讨论陈介祺第一部印谱《簠斋印集》,可谓是草蛇灰线,动静明灭,一脉相承,不绝如缕。其实,以一篆刻家而顾及印谱史研究,本来是题中应有之意;但站在创作立场上看,这又是专门的文献之学,未可仅仗创作才气而怠忽轻慢之也。

新闻网站: