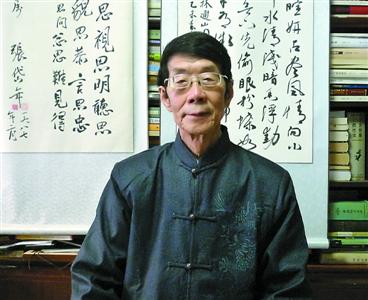

人物小传牟钟鉴

1939年生,1965年北京大学哲学系中国哲学史方向研究生毕业,受教于冯友兰、任继愈先生。中央民族大学哲学与宗教学学院教授、博士生导师,中国宗教学会顾问、国际儒学联合会副会长,获2012年度孔子文化奖个人奖。

牟钟鉴,一位中国文化的守望者、拓新者:40多年中,他沉潜涵泳于中国哲学、宗教学的汪洋大海,努力用时代精神激活儒学的恒在价值。

他的新着《中国文化的当下精神》,以精练、通俗的语言,阐释了中国文化的本质和当代价值。

在接受记者独家专访时,年届八十的他对传统文化的传承与发扬有忧虑——“中华精神虽然是中华民族的文化基因,但基因是会变异的,遗传是会断裂的。我们要有危机感”;更有信心——“孔子的思想已经润于中国人的肌肤,浸入中国人的骨髓。精神的孔子正在周游列国。”

经历了欧风美雨苏霜,

更懂得中华民族的根和魂在文化

解放周末:作为两千多年中华思想文化主导与底色的儒学,在经历了近百年西方文化的冲击后,迎来了复苏的春天。有学者认为,这是一种“文化复古”现象,而您将之形容为“原上草”——“野火烧不尽,春风吹又生”。

牟钟鉴:我认为,这是中华民族文化经历“扬弃”之后的一次螺旋式升华,是事物发展否定之否定的、客观辩证运动的表现。此刻,我们正在经历的,是中华文化自“五四”新文化运动以来的又一次历史性变革,这一变革将开创一个崭新的时代,其深刻性尚有待于人们认真加以反思和觉解,更需要学界从学术理论的高度予以研讨和阐释。

解放周末:为何会出现这样的“死而后生”?

牟钟鉴:儒学在近代衰落而今复兴,且势头强劲,并非偶然,有其历史和时代的必然性,借用佛教用语,这是“契理契机”的显现。

儒学博大精深,蕴含着丰富的宇宙、社会、人生智慧,凝结着东方道德文明的常道,因而内在生命力强大。但它在帝制社会后期一度被专制政治扭曲,趋于僵化保守,跟不上时代的前进步伐,其“有礼无仁”的形态反而成为社会革新的负能量。因此,它受到西方启蒙思潮和国内新兴变革力量的巨大冲击是不可避免的,这不仅是社会思想解放的需要,也是儒学再生的必要条件。

对儒学而言,文化激进主义的批判既是一次严峻的考验,又是一次净身的冲洗。“文化大革命”从表面上看似乎使儒学陷于“灭顶之灾”,在客观上却使“反孔批儒”思潮走向极端,充分暴露出其危害性,为人们重新思考儒学的价值提供了反面的教训,也为儒学的回归创造了难得的机遇。

解放周末:上世纪八九十年代,也曾兴起过儒学热,但似乎并未持久。

牟钟鉴:这次不一样,是各个领域的基层自觉自发地兴起热潮,而不光是一些领域的一些精英分子。我们明确把弘扬中华优秀传统文化作为建设文明强国的根基,文化方向拨正了,这样的文化热,会是稳定和持久的。

近百年来,我们的文化自卑到了极点。“五四”是中国从传统向现代转型的第一次新文化运动,追求民主与科学,推进了中国现代改革事业;但提出“打倒孔家店”的口号,丢失了民族文化主体意识,没做哪些应该保留、哪些应该抛弃的辨析工作,就把传统文化一股脑儿扔掉了,比如提出要全盘西化,甚至提出要废除汉字。

当然,这既是当时救亡图存的形势所逼,也是因为儒学自身失去了生命力,表现出来的腐朽和陈旧确实阻碍了中国社会的发展。

解放周末:这种抛弃而非扬弃的思路,深刻影响了以后的文化发展。

牟钟鉴:我们确实受益于西方文化,包括欧美的民主科学,十月革命带来的社会主义、共产主义。中国连续不断地进行革命,才推翻帝制、建立共和,得到了独立解放。解放后,我们又向前苏联学习。

但是,再独立再解放,文化不自立,民族也不可能真正立于世界之林。在经历了欧风美雨苏霜,遍尝了酸甜苦辣之后,我们切身感受到,还是中华传统文化更符合我们的社会需要,能够安身立命,有益文明人生。

我们要吸收世界文明的营养,用以充实新时代的精神生活,但民族的根和魂却在中华文化。实践证明,当初“全盘西化”论者企图用切断民族文化血脉的方式来“救中国”,无异于南辕北辙,不论结果如何,中国将逃不过做西方文化殖民地的悲惨命运。而这正是顾炎武所担心的仁义沦丧造成“亡天下”的恶果。他的担心虽未变成现实,但今日思之,依然需要警醒。

新闻网站: